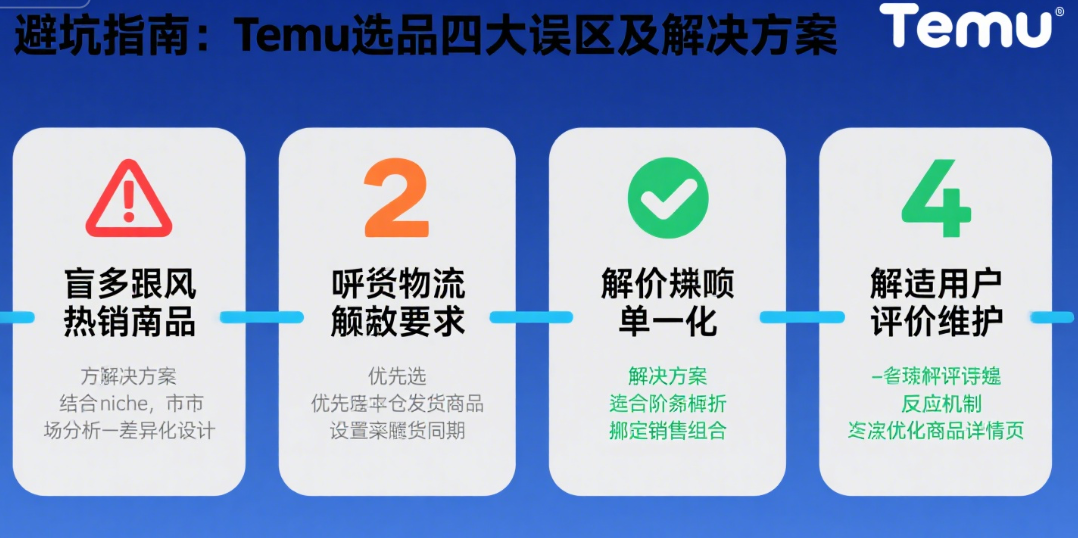

在Temu平台的选品过程中,许多卖家习惯以热销榜为依据做决策,然而忽略了市场供需比例往往是导致商品滞销的根本原因。一个关键词搜索热度再高,若平台上已有大量同质化商品竞争,价格内卷严重,实际进入该赛道的新卖家将面临转化困难甚至亏本清仓的局面。

比如,儿童文具、蓝牙耳机等品类常年出现在热销榜单中,但供给饱和,头部商家已形成供应链与品牌优势,新商家难以通过常规运营获得流量突破。相比之下,那些具有明显季节性需求的小品类,如“便携式小风扇”“旅游洗漱分装瓶”,在平台供给相对稀缺时进入,反而更容易获得流量倾斜和搜索曝光。

解决这一问题的关键在于建立选品逻辑思维模型,结合平台搜索热度、商品上架数量、评论数据等多维度信息综合判断供需关系。适时避开红海,寻找蓝海类目,有助于规避流量分散、转化低迷的陷阱。

Temu选品策略:忽略用户真实需求带来的高退货率

在Temu的用户端,大量的差评与退货记录常常源于选品阶段对目标用户需求缺乏理解。不少商品虽然功能看似齐全,设计新颖,但在实际使用场景中却与用户预期不符,导致体验感差,影响整体评分与平台权重。

以居家类收纳产品为例,如果忽略了用户对于产品尺寸、结构、材质等信息的关注,极易出现“实际太小”、“材质太薄”等负面反馈。又如服饰类商品未标明弹性、具体尺码参考,便容易造成试穿不符而产生大规模退换。

预防这种情况的有效方式,是在选品前先研究同类商品的评论区,尤其关注一到三星的差评,分析用户具体不满的原因。同时,还可以通过问卷、社群、直播弹幕等形式了解潜在用户的场景化需求,从源头上选出更贴近用户生活的产品。

Temu选品策略:盲目跟风类目导致资源浪费

爆款趋势往往具有极强的诱惑力,许多卖家在看到平台某品类突然爆发后,便仓促投入资金和资源追风上架,结果却发现流量早已被头部玩家垄断,自己既无定价优势,也无品牌权重,投入产出极低。

例如,在平台上经常出现的居家拖鞋、硅胶厨房用品等看似高频消费品,一旦成为热词,短时间内就会涌入大量卖家,随后进入利润压缩、点击分流、库存积压的恶性循环。表面热度之下,实际上已是红海。

破解之道是从产品结构上做出区隔。例如在厨房用品类目下,不再选择基础款,而是侧重“多功能可折叠”“自带沥水功能”“微波炉专用”等细分属性,通过功能或材质的微创新避开激烈竞争。此外,也可以寻找市场空缺的新品类,在社交媒体和内容平台制造先发声量,从而形成自己的品牌势能。

Temu选品策略:忽略物流与售后造成利润流失

高利润的表象常常掩盖了选品的隐性成本。在Temu平台运营中,如果忽视了商品在物流配送、售后服务方面的可控性,极容易导致用户投诉率上升、售后成本增加,进而侵蚀原有利润空间。

例如,玻璃杯、陶瓷碗这类易碎商品虽然采购价格便宜、视觉效果出众,但运输过程中破损率高,退换处理繁琐,最终成本极不划算。又如部分电子类产品因涉及质保和维修,售后处理链条冗长,往往引发用户不满和平台处罚。

在选品初期,应优先考虑产品是否具备运输安全性、是否易于标准包装、是否具备统一售后处理方案。对于必须涉及技术支持的商品,也需提前搭建客服响应机制或使用售后托管服务,减少运营压力。特别是在平台鼓励极速发货与用户五星评分的背景下,忽略这些环节极易拖垮整体运营表现。

📊 选品避坑对比图:

| 误区类型 | 常见表现 | 风险后果 | 建议优化方向 |

|---|---|---|---|

| 供需失衡 | 热搜商品竞争激烈 | 滞销、压价 | 找准蓝海市场 |

| 忽视用户 | 场景不匹配 | 差评、退货 | 基于评论反馈选品 |

| 跟风爆款 | 同质化严重 | 流量分散 | 微创新切入 |

| 售后困难 | 易损、体积大 | 利润流失 | 选物流友好型产品 |

Temu选品并不是简单复制平台热销,而是一场以数据为基础、以用户为核心的系统性判断过程。本文围绕四个常见误区进行解析:供需关系失衡、用户需求忽略、盲目跟风、物流售后忽视,每一项都可能成为影响产品成败的关键因素。只有从用户角度出发,结合市场动态、产品结构、平台机制,才能构建一个低风险、高转化的选品策略体系,实现资源最优配置与利润最大化。

问答环节:

1. 热销商品是不是一定不能选?

不是,但要确保进入时机合理,并具备差异化优势,如包装、功能、价格组合等方面明显不同。

2. Temu上退货率高的类目还能做吗?

可以,但需从选品端优化用户体验,明确产品参数与使用场景,同时配合清晰的图文信息降低误购风险。

3. 如何判断一个类目是否具备售后风险?

主要看产品材质是否易损、结构是否复杂、是否涉及技术支持。售后记录和同行运营经验也是重要参考指标。